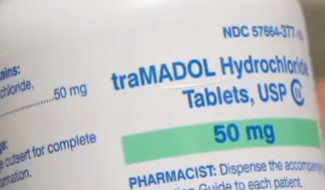

진료실에서 가장 자주 들리는 말 중 하나는 “이 약은 향정 아니에요”라는 설명이다. 환자는 고개를 끄덕이고 처방전을 받는다. 그런 약 중 하나가 ‘트라마돌’이다. 국내에선 비마약성 진통제로 분류되지만, 미국과 유럽 일부 국가에선 이미 통제 대상 향정신성의약품으로 관리된다. 같은 성분의 약이 국경을 넘는 순간 ‘마약’이 되기도, ‘일반 진통제’가 되기도 하는 이유를 현장은 오래전부터 체감해 왔다.

응급실과 통증클리닉, 정형외과 외래에서 트라마돌은 익숙하다. 수술 후 통증, 요통, 신경통 환자에게 비교적 부담 없이 처방된다. 문제는 약효보다 그 이후다. “약을 안 먹으면 몸이 더 아프다”, “기분이 가라앉고 불안해진다”는 호소가 반복된다. 진통이 아니라 금단에 가까운 반응이라는 걸 환자 본인은 알기 어렵다. 약은 통증을 줄였지만, 동시에 뇌의 보상회로를 건드린다.

미국 중독의학계에서는 이런 현상을 설명하는 개념이 있다. ‘화이트코트 드럭 딜러(white-coat drug dealer)’ 혹은 ‘drug dealer, MD’라는 불편한 표현이다. 의사가 의도적으로 해를 끼친다는 의미가 아니라, 의료 시스템 안에서 합법적으로 반복 공급되는 약물이 중독을 형성할 때, 처방 행위 자체가 유통 구조의 일부가 되는 현상을 지칭한다. 환자는 범죄자가 아니고, 의사도 범죄자가 아니다. 그러나 중독은 그렇게 태어난다.

현장에서 만난 환자 중에는 트라마돌을 2~3년 이상 복용한 경우도 적지 않다. 처음엔 하루 한 알이었지만, 효과가 줄어들며 용량은 늘었다. 약을 끊으려 하면 두통, 불면, 우울, 심한 불안이 찾아온다. 다른 병원을 전전하며 같은 성분의 약을 계속 받는다. 어느 순간 통증의 원인보다 약이 삶의 중심이 된다. 이때 의료진이 마주하는 현실은 단순한 ‘통증 조절 실패’가 아니다.

해외에서는 이런 경험이 제도 변화를 불러왔다. 미국은 오피오이드 위기를 거치며 “처방이 곧 안전”이라는 믿음을 폐기했다. 유럽 다수 국가는 트라마돌을 포함한 약물에 대해 처방 기간, 용량, 반복 처방에 강한 제한을 두고 있다. 중독 가능성을 ‘가능성’이 아닌 ‘관리 대상 위험’으로 본 것이다.

반면 국내에서는 “마약이 아니기 때문에 괜찮다”는 설명이 여전히 통용된다. 분류가 인식을 만들고, 인식이 처방 문화를 만든다. 트라마돌이 마약류가 아니라는 사실은 환자에게 안도감을 주지만, 동시에 경계심을 낮춘다. 의사 역시 상대적으로 부담 없이 처방한다. 그 사이 중독은 조용히 축적된다.

기자수첩을 쓰며 만난 의료진 중 일부는 이렇게 말한다. “문제는 약이 아니라 관리”라고. 맞는 말이다. 그러나 관리의 출발점은 분류다. 무엇을 위험으로 규정하느냐에 따라 시스템의 태도는 달라진다. 약이 사람을 망치는 것이 아니라, 위험을 보지 않게 만드는 구조가 사람을 망친다.

‘Drug Dealer, MD’라는 표현이 불편한 이유는, 그 안에 시스템의 책임이 담겨 있기 때문이다. 개인의 윤리 문제가 아니라, 반복되는 처방과 느슨한 경계가 만들어내는 집단적 결과다.

통증을 줄이기 위해 시작된 약이 또 다른 고통을 만들지 않으려면, 이제는 질문을 바꿔야 한다. “이 약은 마약인가?”가 아니라, “이 약은 얼마나 사람을 붙잡아 두는가?”라고.

현장은 이미 답을 알고 있다. 제도만 아직, 그 질문을 피하고 있을 뿐이다. (한국마약신문=표경미 기자)

* (오피오이드(opioid) : 아편성분 알칼로이드와 화학적으로 합성된 옥시코돈, 펜타닐, 메타돈 등 ‘아편과 닮은 효과를 가진 약물의 통칭으로 ‘아편유사 진통제’)