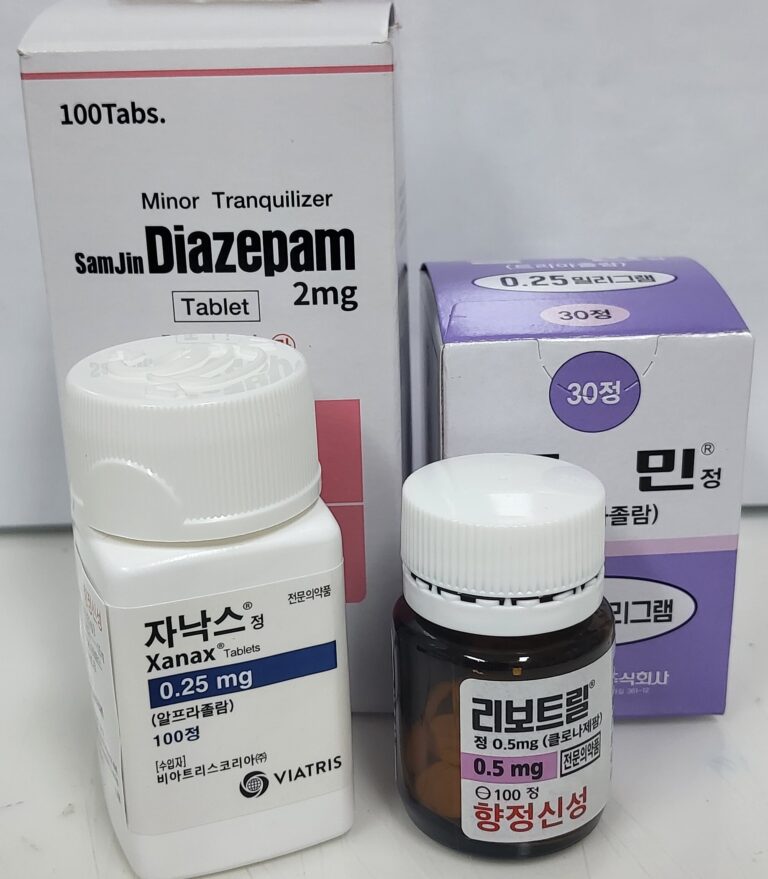

(사진 설명 : 이미지컷. 약국에서 의사처방으로 복용되는 벤조디아제핀계 마약류 향정신성 전문의약품)

미국 오피오이드 위기의 출발점에는 한 문장이 반복해서 등장한다. “중독 위험이 매우 낮다.” 이 문장은 수십 년간 제약회사의 영업 자료와 교육 자료, 의사 대상 설명회에서 사용됐고, 결국 미국 사회를 집어삼킨 대규모 중독 사태의 방아쇠가 됐다.

* (오피오이드(opioid) : 아편성분 알칼로이드와 화학적으로 합성된 옥시코돈, 펜타닐, 메타돈 등 ‘아편과 닮은 효과를 가진 약물 통칭)

가장 대표적인 사례는 퍼듀 파마(Purdue Pharma)다. 퍼듀는 1996년 강력한 마약성 진통제 ‘옥시콘틴(OxyContin)’을 출시하며 의료진에게 “서방형 제제로 중독 가능성이 극히 낮다”고 홍보했다. 특히 “중독은 1% 미만”이라는 표현이 의사 교육 자료와 영업 프레젠테이션에서 반복 사용됐다. 이 수치는 이후 학술적 근거가 거의 없는 주장으로 드러났지만, 이미 수백만 건의 처방이 이뤄진 뒤였다.

퍼듀는 옥시콘틴을 ‘통증의 혁명’으로 포장했다. 만성 통증 환자에게 장기 처방이 가능하며, 약효가 서서히 방출돼 도파민 급증과 중독을 일으키지 않는다는 논리였다. 그러나 현실은 달랐다. 환자들은 내성이 생기자 복용량을 늘렸고, 약효가 떨어질 때 극심한 금단 증상을 겪었다. 결국 처방약 의존은 불법 헤로인과 펜타닐로 이어지는 경로가 됐다.

퍼듀만의 문제가 아니었다. 존슨앤드존슨(J&J), 테바(Teva), 엔도(Endo) 등 다수의 제약사들도 오피오이드를 “통증 관리에 필수적인 약물”로 강조하며 중독 위험을 축소했다. 이들은 의사 대상 세미나, 학술 후원, 환자 교육 브로슈어를 통해 “적절한 처방 하에서는 안전하다”는 메시지를 반복했다. 중독 위험은 ‘일부 문제 환자’의 사례로 한정됐다.

미국 언론과 법원 기록에 따르면, 제약회사들은 중독을 ‘가짜 환자(drug seeker)’의 문제로 돌리는 전략도 사용했다. 실제로는 약물 자체의 중독성이 원인이었음에도, 의사들에게 “통증을 호소하는 환자를 의심하지 말라”며 처방을 장려했다. 통증을 ‘제5의 생체 징후’로 관리해야 한다는 캠페인 역시 제약업계의 후원 속에 확산됐다.

이 같은 주장들이 무너지기 시작한 것은 사망 통계가 더 이상 숨길 수 없는 수준에 이르면서부터다. 2000년대 중반 이후 오피오이드 과다복용 사망자가 급증하자, 미국 언론은 제약회사의 마케팅 자료와 내부 문건을 집중 추적했다. 그 결과 “중독 위험이 낮다”는 표현이 과학적 근거보다 영업 논리에 기반했음이 드러났다.

결국 2011년 11월 1일 미국 질병예방센터(CDC)가 ‘중독성 처방약물’의 대유행을 선언한 이후 2017년에는 미국 정부가 오피오이드 위기를 국가 공중보건 비상사태로 선언했다. 이는 의료진의 자율적 처방과 제약회사의 설명에 의존해온 기존 체계가 실패했음을 인정한 결정이었다.

그 후 퍼듀 파마는 파산보호 신청을 했고, 존슨앤드존슨을 비롯한 주요 제약사와 유통업체들은 수백억 달러 규모의 합의금과 배상 책임을 떠안았다.

스탠퍼드대 중독치료센터 소장 애나 렘키 박사는 이 과정을 두고 “중독은 개인의 타락이 아니라, 잘못 설계된 의료 시스템의 결과”라고 지적한다. 그는 “의사에게 ‘안전하다’고 반복적으로 주입된 메시지가 처방을 폭발적으로 늘렸고, 그 대가는 환자와 사회가 치렀다”고 말한다.

미국 오피오이드 사태가 남긴 교훈은 분명하다. ‘중독 위험이 낮다’는 말은 과학이 아니라 이해관계에서 나올 수 있다는 점이다. 의료용 마약류 사용이 증가하고 있는 지금, 이 문장을 그대로 믿어도 되는지에 대한 질문은 더 이상 미국만의 문제가 아니다.■

<칼럼 내용은 개인의 의견으로 신문 편집방향과 다를 수 있습니다.>